OSPEDALE, CHIESA E CONVENTO - San Francesco Grande - Padova

Menu principale:

IL RITORNO 1914-2014

Ospedale, chiesa e convento

La Cittadella francescana

Nei primi anni del Quattrocento a Padova i vari e piccoli ospedali dentro e fuori le porte della città, come quello di Santa Maria della Stella o quello di San Cristoforo fuori porta Santa Croce, erano sorti più come “ospizi” di pellegrini che veri e propri ospedali.

Quando Baldo Bonafari chiese al vescovo di Padova Marcello e al doge Michele Steno l’autorizzazione a costruire l’ospedale, ebbe da entrambe il pieno consenso (nel 1413 il primo e nel 1414 il secondo). Così il 25 ottobre 1414 il priore del sacro Collegio dei Giuristi, invitato da Baldo e dalla consorte Sibilia, posava nel luogo prescelto (entro un terreno in città, nella contrada di Pontecorvo, di fronte alla chiesa di Santa Margherita) la prima pietra dell’ospedale di San Francesco, insieme al magister Matteo da Ravenna, perito capomastro o murarius e altri testimoni.

Accanto all’ospedale furono costruite le piccole stanze, le officinae dei frati osservanti, primo nucleo di quello che sarebbe poi diventato un vasto convento, ma allora, in confronto alla consistenza architettonica del convento di Sant’Orsola, nel territorio dell’attuale parrocchia di San Gregorio Magno, oggi quasi interamente distrutto.

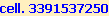

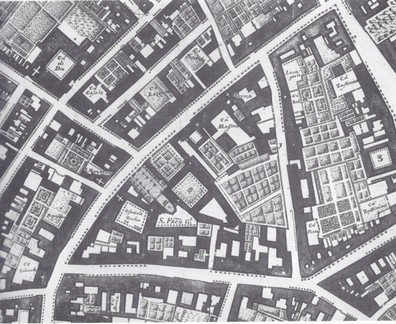

La vasta area destinata alla costruzione dell’ospedale apparteneva già al Bonafari e si trovava nelle adiacenze della sua domus (di fronte alla chiesa di Santa Margherita), con la quale confinava. Era limitata a nord dall’attuale via San Francesco (via del Soccorso), a ovest dalla via del Santo, a sud dalla via dei Vignali (oggi via Galilieo Galilei) e ad est dall’area su cui verrà poi costruito il convento di San Francesco. Tale contesto era favorito dalle due importantissime vie della contra’ Pontecorvo: via San Francesco (via del Soccorso) e via del Santo, vie che convergevano su assi viari nodali della città. La via dei Vignali che chiudeva a levante il triangolo, aveva rivestito invece una funzione modesta a esclusivo uso degli orti.

Il nuovo edificio veniva a inserirsi in un contesto urbano dove si ergevano case e palazzi posseduti da Sibilia per eredità paterna e per acquisto dei Naseri ed erano abitati da inquilini. Nel 1415 i coniugi Bonafari lasciarono liberi i due edifici fino allora occupati e si trasferirono in altri della stessa contrada. Le case lasciate libere, insieme a una confinante, due ereditate nel 1415 e a tre acquistate tra il 1414 e il 1416, furono adattate o ricostruite per il nuovo complesso ospedaliero.

Nella contrada dei Vignali esistevano altri immobili di proprietà di personaggi noti come i Salieri, Alvise Anzelieri e Alessandro Maggi. Anche questi immobili diventeranno proprietà dell’ospedale.

Il Bonafari riuscì a ottenere dal doge Michele Steno l’esenzione da ogni tassa e tributo che il comune di Padova potesse esigere (17 settembre 1417). Dai documenti risulta che il Bonafari fu non solo il committente “illuminato”, ma anche l’“ideatore” del progetto servendosi della competenza tecnica e amministrativa di Galvano Latuga già factor et ufficialis della corte carrarese che stipulava gli accordi sia con le maestranze che con i fornitori dei materiali occorrenti.

Così il 6 agosto 1414 i maestri scalpellini si impegnavano con il Latuga, a nome del Bonafari, a consegnare una consistente fornitura di pietra da loro lavorata: 50 colonne di pietra di Montemerlo, comprendenti base, fusto e capitello, alte da 6 a 7 piedi (2,13-2,50 metri) e del diametro di unius spane (22-23 centimetri), 50 mensole di pietra di Nanto da collocarsi come capitelli nei pilastri situati al piano terreno. Sempre in pietra di Nanto doveva essere il materiale lapideo per rifiniture di finestre, porte e davanzali.

Alcuni mesi dopo, sempre il Latuga, commissario deputato ai lavori, si accordava con un certo Leoncio de Vallesugana per una grossa partita di legname (larice e abete) per la costruzione dei solai e delle coperture e così pure per l’esecuzione delle centine di archi e volte. Si trattava di 60 travi di larice lunghi 34 piedi (circa 12 metri), 60 bordonali (travi) di larice di piedi 22 (circa 7,80 metri), 150 travi lunghi sempre 34 piedi forse da impiegarsi per le strutture del piano superiore e della copertura. Considerata la lunghezza di tali travi, cioè a sezione ottagonale, simili ai pilastri tuttora visibili, si può dedurre che il corpo di fabbrica più largo si aggirasse intorno ai 12 metri.

Una volta definito il progetto e firmati gli appalti, il Bonafari poteva così procedere alla “posa della prima pietra”, cosa che come sappiamo avvenne il 25 ottobre 1414.

Una volta definito il progetto e firmati gli appalti, il Bonafari poteva così procedere alla “posa della prima pietra”, cosa che come sappiamo avvenne il 25 ottobre 1414.Al magister Matheus de Ravenna primus murator del cantiere, al magister Zenonis de Verona e al magister Johannes Francisci toccò poi il compito di eseguire le opere murarie per la costruzione sia di un porticato esterno sia del chiostro doppio, soluzione già adottata per i loggiati della reggia carrarese. I pilastri dovevano essere fatti ad octo cantones cioè a sezione ottagonale, simili ai pilastri tuttora visibili nel piccolo chiostro a ponente della chiesa. A loro veniva affidato anche l’incarico di innalzare le strutture di porte, finestre, focolai e camini come pure le volte dei sotterranei e dei loggiati.

Contemporaneamente alle strutture murarie veniva richiesto il ferro occorrente per il rinfianco di archi, volte e alla protezione delle finestre, impegno firmato il 28 giugno 1415. Lo stesso materiale verrà richiesto due anni dopo, il 15 aprile 1417, per la costruzione dei porticali ecclesiae et hospitalis, cioè l’intero tratto di portici che ancor oggi costeggia via San Francesco. Possiamo dire che i cantieri dell’ospedale e della vicina chiesa procedevano di pari passo.

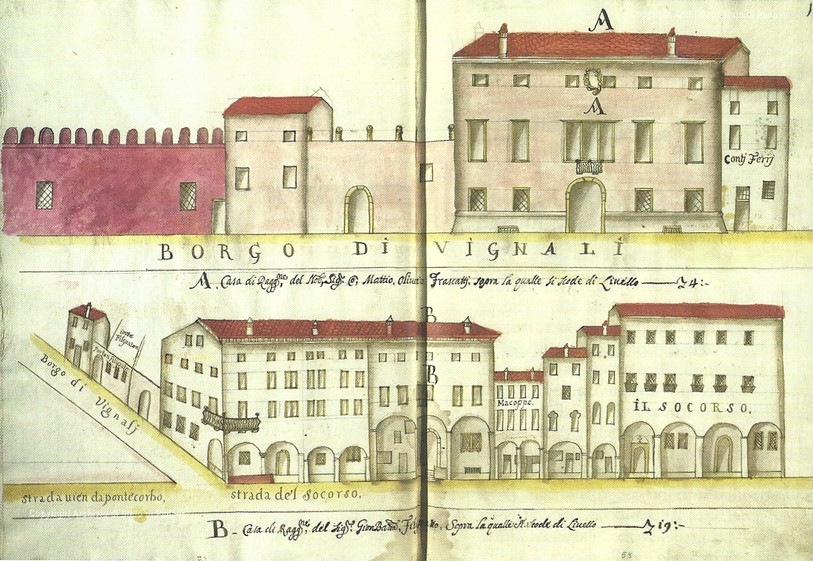

Dai documenti veniamo a sapere che il cosiddetto speale de le femine, cioè il reparto riservato alle donne, occupava un’ala a due piani collegati tra loro da una o due scale in legno. Ogni piano era dotato di locali igienici e di cucine. Le camere al primo piano erano luminose perché fornite di grandi lucernarii. Successivamente lo speale de le femine occuperà solo un piano. Si accenna pure allo speale de l’omini, e ciò significa che già allora la costruzione di quel reparto era molto avanzata e forse terminata. Infatti furono eseguiti prima i lavori per la sezione maschile e poi dal 1418 per la sezione femminile. Lo speale de le done era concluso nel 1429.

Si procedette poi a lavorare nei loggiati del piano superiore del cortile e nel portico prospiciente la via San Francesco. Dall’esame dei documenti risulta che il cantiere iniziò dall’interno dell’area e attorno al grande cortile porticato e cioè con la costruzione dei due reparti di degenza maschile e femminile e solo in seguito si procedette ai lavori sugli immobili di via San Francesco. Bisognava ora operare verso la strada principale, via San Francesco, allora occupata da una serie di vecchie abitazioni ormai incorporate nel patrimonio dell’ospedale: erano le «casette con forno sottoposte e attigue a quell’ospedale» donate da Sibilia de’ Bonafari all’ospedale stesso. A quell’epoca era stata ultimata la sequenza di volte a crociera lungo l’attuale via San Francesco, antistanti sia l’ospedale che l’edificio della chiesa allora quasi terminata. Erano pure ultimate le strutture e lo spazio del grande cortile porticato.

I documenti quattrocenteschi non ci dicono nulla degli altri locali come la chiesetta interna, la residenza del priore, le sale delle riunioni consigliari e direzionali certamente ubicati nel corpo di fabbrica lungo via San Francesco. L’aspetto monumentale dell’edificio era dato senza dubbio, oltre che dalla facciata a portico su via San Francesco, anche dal vasto cortile interno a portici e loggiati, purtroppo perduto.

Del cortile interno sappiamo che era articolato a doppio ordine, dunque a portico e loggiato. Al pianoterra le arcate erano sostenute dalla sequenza di pilastri a sezione ottagonale in mattoni come ci testimoniano i documenti.

Fondato l’ospedale e il convento, restava da costruire la chiesa. Santa Margherita apparteneva a un’altra comunità e perciò si doveva costruire una chiesa per il convento e per l’ospedale. La chiesa di San Francesco sarebbe rimasta per gli Osservanti, mentre l’ospedale avrebbe avuto la sua cappella. Baldo e Sibilia pensarono a tutto questo.

Il vescovo Pietro Marcello concesse di fondare una nuova chiesa «sub nomine S. Francisci nella contrada S. Margherita, iuxta hospitale, quod (Baldus) fabricari fecit» (29 dicembre 1416) ma con una clausola: la fondazione doveva avvenire «sine prejudicio parochialis ecclesie S. Laurencii» (senza diritto di parrocchialità). Veniva data facoltà di celebrare le funzioni sacre, assumendo però l’incarico di versare ogni anno mezza libbra di cera (sei once) al vescovo, in prossimità del Natale, incarico espletato da Baldo stesso fi-no alla sua morte e poi dal rettore di San Francesco.

Ma la sua costruzione non era ancora terminata quando Sibilia, vedova di Baldo da Piombino, chiedeva a papa Martino V di poter far costruire per l’ospedale di San Francesco un’altra ecclesia sive oratorium (chiesa con oratorio), nell’area stessa del pio luogo, proprio perché i frati dell’Osservanza e il nuovo curatus (sacerdote secolare) avevano non solo mansioni diverse, ma una regola diversa e quindi esigenze diverse circa gli officia divina, da celebrarsi nella stessa chiesa. Sibilia aveva capito che i frati dell’Osservanza non potevano dedicarsi interamente all’assistenza degli infermi. Lo esigeva la loro vita di comunità, la loro presenza in date ore agli uffici divini, l’impossibilità di un’assistenza notturna agli ammalati. Dunque fin dai primi anni della sua esistenza, la vita religiosa dell’ospedale di San Francesco deve essersi scontrata con l’incompatibilità di un’adeguata presenza dei frati dell’Osservanza e soprattutto con i diritti parrocchiali dell’antichissima chiesa di San Lorenzo.

Sibilia inoltre chiedeva che ultra fratres eosdem (oltre i frati che già l’officiavano) venisse designato un presbyter secularis (un chierico, dunque non religioso) in forma stabile, il quale potesse dir messa, confessare, amministrare gli altri sacramenti e non soltanto per i degenti, ma anche per tutti quelli che servivano questa comunità fatta di ammalati, ma anche di poveri e miserabili. Si chiedeva inoltre che i defunti potessero essere sepolti nella chiesa di San Francesco.

Naturalmente al curato sarebbero stati assicurati i necessari emolumenti, alla parrocchia le legittime offerte. Nella bolla si parla chiaramente di un presbyter pro tempore existens in ospedale autorizzato a dir messa e amministrare i sacramenti a quanti si trovavano “temporaneamente”. Egli poteva anche celebrare le esequie e perfino seppellire nel nuovo cimitero accanto all’ospedale.

Il tipo di curazia che Sibilia chiedeva era dunque quello di un’entità “autonoma” (salvi i diritti della parrocchia di San Lorenzo).

Papa Martino V accettava questa petizione affidandone al vescovo l’attuazione (bolla 28 febbraio 1419).

Ma questa formula fece discutere i frati dell’Osservanza: non era possibile, pur nel loro vivo desiderio di imitare il “beato” padre Francesco, accettare la convivenza giuridica con una curazia che non era affidata (né lo poteva) a uno di loro. Anzi, sorse il dubbio se era mai possibile accettare anche la chiesa di San Francesco senza una speciale autorizzazione da parte della Santa Sede come era stabilito da una bolla di Bonifacio VIII.

Sibilia si rivolgeva perciò nuovamente a Martino V per proporre una soluzione. Ricordava al papa come il consorte avesse deliberato de novo construi et edificare facere un ospedale, con chiesa o oratorio e altre costruzioni contigue per uso e abitazione aliquorum fratrum ordinis minorum de Observantia. Si poneva così in luce la priorità dell’ospedale attorno al quale ruotava l’esistenza di una chiesa e di un convento di frati.

Sibilia aveva chiesto che nell’oratorio predetto oltre ai frati dell’Osservanza potesse celebrare i divini offici e amministrare i sacramenti un sacerdote secolare (secularis presbyter), assicurando che non sarebbero stati lesi i diritti della parrocchiale di San Lorenzo.

Dunque Sibilia chiedeva due privilegi ancora: licenza di far costruire (fundare) un altro oratorio “separato” dalla chiesa di San Francesco (ab ecclesia fratrum separatum), nell’ambito dell’ospedale stesso. Anche questo oratorio sarebbe stato intitolato a San Francesco. Per tale costruzione metteva a disposizione «i suoi beni».

La motivazione di tale richiesta è chiaramente espressa dalle sue parole: «Ne ipse et fratres predicti mutuo se impediant» e cioè perché il curato e i frati dell’Osservanza non venissero in conflitto nel rispettivo esercizio delle loro mansioni e specialmente nella celebrazione dei divini uffici.

Queste due concessioni, chiesa e convento per i frati e fondazione di un nuovo oratorio «speciale» (è il termine esatto del documento) sono di grande interesse per quella che sarebbe stata la vita del nascente “istituto”. Infatti è proprio dopo questa concessione che i documenti parlano di frati dell’Osservanza, abitanti nell’ospedale (20 novembre 1421); (sarebbe difficile pensare a frati della massima obbedienza come quelli dell’Osservanza dimoranti in un loco non approvato dalla Santa Sede).

Quindi all’epoca della duplice licenza (1414, 1416) data dal vescovo Pietro Marcello, per la costruzione dell’ospedale e della chiesa di San Francesco, non era ancora stabilito se i frati dell’Osservanza o altri l’avrebbero officiata, mentre già stabilita era la direzione dell’ospedale, che veniva data al sacro Collegio dei Giuristi. Del resto era stato proprio il priore del sacro Collegio dei Leggisti, a porre la prima pietra il 25 ottobre 1414.

Comunque è qui importante sottolineare come da questo momento la chiesa di San Francesco non sia più considerata “la chiesa dell’ospedale” quanto invece “la chiesa del convento”. Per le funzioni religiose dell’ospedale e per l’assistenza giuridicamente affidata al curatus sarebbe stato sufficiente il nuovo oratorio, per la fondazione del quale non consta sia stata collocata dal vescovo la prima pietra.

Alla morte di Sibilia, avvenuta il 13 dicembre 1421, l’ospedale continuò la sua opera assistenziale, amministrato da sei commissari nominati nel testamento dalla stessa Sibilia.

Il testamento di Sibilia (20 novembre 1421) redatto dal notaio padovano Giovanni Burgense dà una esatta prospettiva del presente e del futuro del nuovo ospedale. Ricordiamo che questo è il suo terzo testamento in ordine di tempo (1388, 1390, 1421). Sibilia vuole essere sepolta nella nuova tomba costruita a San Francesco per lei e per Baldo da Piombino, il consorte già defunto.

Sibilia manifesta la precisa volontà che il convento e la chiesa di San Francesco siano officiati esclusivamente dai frati dell’Osservanza. Ai frati l’ospedale darà assistenza solo nel caso essi non possano questuare in Padova e, naturalmente, secondo le disponibilità economiche del convento stesso.

È evidente che la chiesa dell’ospedale risulta essere l’oratorium speciale, concesso da Martino V, la cui giurisdizione viene affidata al curatus (fino alla sostituzione con i Cappuccini nel 1747).

Di tutti i suoi beni mobili e immobili venivano dichiarati eredi universali i “poveri in Cristo”: pauperes Christi Domini Nostri, ovvero tutti coloro provati dalla malattia, dalla povertà e dall’abbandono, a qualunque categoria essi appartenessero: uomini o donne, giovani o vecchi, a favore dei quali, in vita, insieme al marito Baldo aveva dato inizio alla costruzione di San Francesco. Unica eccezione: la cessione di una casa, situata in parte dinnanzi al terreno della chiesa di San Francesco che Sibilia dona al fedelissimo Gualperto, a cui affida anche la gestione dell’amministrazione relativa alle fondazioni religiose volute da lei e da Baldo. Altre case e campi e masserizie vanno in donazione a Gualperto, tenuto a sua volta a prestare i buoni uffici, come per il passato, per il buon andamento dell’ospedale.

Nessun beneficio doveva pervenire dalla sua eredità ai fratelli del marito, gli Squarcialupi da Piombino. Questa disposizione nasceva dal ricordo delle lunghe cause giudiziarie che gli Squarcialupi avevano condotto contro i beni di Baldo e di Sibilia, tanto che lo stesso Baldo a causa di queste sofferenze incontrò morte prematura.

Nessun beneficio doveva pervenire dalla sua eredità ai fratelli del marito, gli Squarcialupi da Piombino. Questa disposizione nasceva dal ricordo delle lunghe cause giudiziarie che gli Squarcialupi avevano condotto contro i beni di Baldo e di Sibilia, tanto che lo stesso Baldo a causa di queste sofferenze incontrò morte prematura.I suindicati commissari ed esecutori testamentari fecero redigere dal notaio Burgense la descrizione di tutti i beni mobili e immobili della defunta. L’inventario dei beni costituisce una fonte preziosissima sulla personalità di Sibilia, sul clima culturale in cui maturò la sua religiosità, e offre uno spaccato dei costumi padovani tra il Trecento e il Quattrocento di altissimo interesse storico-sociale per la cavillosa elencazione degli arredi e delle suppellettili della casa di abitazione dei coniugi Bonafari.

Ma dove era la casa di Sibilia e di Baldo Bonafari? Era situata nella contrada di Santa Margherita, adiacente alla chiesa, e si incuneava nel primo nucleo dell’antica struttura ospedaliera.

La descrizione della casa nei suoi aspetti architettonici è inserita nella seconda parte dell’inventario e così viene descritta: Item unam domum / muratam / copertam de cuppis cum curte, putheo e orto / in qua habitabat dicta quondam domina Sibilia posita in contrata Sancte Margarite / cui coheret ab una parte via comunis, ab alia iura commisserie, ab alia / iura monasterii / Sancti Pauli de Veneciis videlicet domus vocata Sancte / Margarite.

Adiacenti a questa casa ne seguono altre due, di cui la seconda costituisce l’angolo tra le attuali vie San Francesco e del Santo.

Ripercorrendo l’assetto urbano dell’epoca, l’ospedale veniva a trovarsi ubicato distante dall’incrocio con l’attuale via del Santo, il tratto di strada interessato dalla chiesa di San Francesco e dalle tre case contigue, e cioè la casa di abitazione di Sibilia, un’altra in muro e legno, con tetto in coppi d’uso e complemento alla casa padronale e la terza, sempre in muro e legno coperta di coppi, posta sul cantone. I rilievi planimetrici non vanno oltre al catasto napoleonico di Padova cioè oltre il XVIII secolo, per cui non è ancora possibile ubicare con esattezza la casa, come anche la chiesa e l’ospedale per i radicali rimaneggiamenti e ampliamenti eseguiti nel Quattrocento e la radicale ristrutturazione del Cinquecento.

La casa Bonafari, dal punto di vista architettonico, era la tipica abitazione padovana del ceto benestante del Tre-Quattrocento, solida perché tutta in muratura, autosufficiente perché dotata di forno, pozzo privato, orto e strutture edilizie in muro e legno per la servitù, e confortevole con il cortile, le ampie stanze con i camini e i servizi. I documenti d’archivio ci rivelano le sue origini nel Trecento e viene definita domus magna.

La casa si presentava disposta su due piani culminante con il tetto ricoperto di tegole o coppi. Vi si accedeva attraverso un ampio ingresso dove era collocato il forno, quindi una stanza di accesso alla cucina, la cucina, una stanza di servizio alla cucina. Sempre a piano terra un camino, confinante con l’orto. Al primo piano la sala biblioteca e la sala delle armi, una piccola camera, la stanza di Sibilia e il granaio.

Nella stessa casa al piano terra presso la strada era stato ricavato l’appartamento di Maddalena, dama di compagnia di Sibilia. Tramite una scala si accedeva al solaio posto sopra la strada. La casa si incuneava nell’ospedale e nella zona conventuale con le stanze di abitazione di Gualperto, il fedele fattore di Baldo e Sibilia e loro esecutore testamentario, consistenti in due ambienti, una stanza con il camino antistante la camera di Gualperto e il grande granaio che si trovava sopra la sala dell’ospedale, sopra le celle dei frati.

I coniugi vi si trasferirono nel 1407 (fino a quel momento avevano vissuto nella casa in piazza Duomo). Il cambio di residenza fu desiderato da Sibilia, che in quel periodo viveva sola a Padova per via dell’esilio veneziano del marito. In realtà Sibilia con questo trasferimento tornava a casa, in quella contrada dove aveva passato la sua infanzia, la sua giovinezza e la sua prima esperienza coniugale. Ritornando nella sua contrada, ritrovava persone e ambienti che più le erano cari. Inoltre proprio nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo vi erano le tombe dei suoi figlioli, morti in tenera età.

La contrada di Santa Margherita era molto diversa dal quartiere del Duomo. Essa era abitata da un ceto medio-basso insediato nelle umili case in legno e mattoni e tetti in coppi. La muratura in queste case era riservata esclusivamente allo scheletro cioè ai muri perimetrali e solo in alcune al muro maestro centrale; tutto il resto era in legno. I Bonafari contribuirono notevolmente alla riqualificazione dell’area di Santa Margherita e di via dei Vignali.

L’hospedal de san Franzescho de la Osservanzia e l’annesso omonimo convento vennero così a occupare una vasta porzione del grande “isolato” triangolare, delimitato a nord dalla contrada del Soccorso (ora via San Francesco) a ovest dal selciato del Santo (ora via del Santo) e a sud-est da via dei Vignali (ora via Galileo Galilei), un eterogeneo complesso di edifici laici e religiosi, di fabbricati principali e accessori, di cortili, broli e orti che giustifica ampiamente l’attribuzione popolare del nome di “San Francesco Grande”.

Perché Sibilia e Baldo scelsero proprio i Francescani dell’Osservanza come tutori spirituali di San Francesco Grande? Nel testamento e nei documenti che parlano della fondazione del complesso di San Francesco emerge che l’impresa è motivata da devozione religiosa e in particolare da devozione francescana. Baldo Bonafari aveva legami con il mondo francescano già da quando viveva in Toscana. Quando nel 1398 decise di lasciare Piombino e liquidare i suoi possedimenti toscani, attribuì l’incarico delle operazioni di vendita a frate Ludovico, guardiano del convento dei Minori di Piombino. Il suo testamento del 1410 conferma la sua adesione all’ordine dei Minori dal momento che Baldo chiede di essere sepolto in Sant’Antonio, vestito dell’abito francescano. Già sua moglie Sibilia nel 1405, durante l’assedio veneziano, nel suo nuovo testamento disponeva di essere sepolta nella tomba del padre, in Sant’Antonio, vestita con l’abito delle Clarisse e ordinava un cospicuo legato per il convento dei Minori. Giunto a Padova, nella città di Sant’Antonio, Baldo trovò un ambiente favorevole agli ideali francescani. La prima testimonianza della partecipazione del Bonafari al movimento dell’Osservanza risale a un atto del 1413: anno in cui Bernardino da Siena predicò per la prima volta a Padova e il Bonafari fece ritorno in città dopo l’esilio.

L’origine del movimento dell’Osservanza risale al 1368, non per una questione di carattere dottrinale, bensì per un bisogno di recuperare le regole originarie dell’ordine, per un ritorno all’essenza della vita religiosa francescana voluta dallo stesso Francesco d’Assisi.

Il movimento di riforma fu giuridicamente riconosciuto nel concilio di Costanza il 9 ottobre 1415 e i frati che vi aderirono furono chiamati “della regolare osservanza” con un proprio vicario permanente.

Il nuovo convento di Padova fu il primo nel Veneto costruito espressamente per loro, come sappiamo dal testamento di Sibilia. Gli osservanti furono introdotti in città dal de’ Conti prima del 1425; è certo però che l’autorizzazione a ricevere chiesa e convento l’ebbero fin dal 22 marzo 1420 da papa Martino V e dal vescovo di Padova Pietro Marcello.

I conflitti tra Francescani spirituali e conventuali, con punte di frizione fortissima, si erano ripresentati nella seconda metà del Trecento e all’inizio del Quattrocento, con una conflittualità diversa ma tuttavia abbastanza intensa. Si puntava a un recupero dell’aspetto spirituale che è appunto rappresentato dal movimento dell’Osservanza e i coniugi Bonafari si schierarono su questa linea, promuovendo l’insediamento a Padova dell’ordine Francescano dell’Osservanza.

Le fondamentali caratteristiche dell’ordine sono la predicazione e la confessione, ministeri curati dagli Osservanti. Il loro servizio di apostolato era rivolto sia alle singole persone che a gruppi di fedeli organizzati in forme associative come la Confraternita degli Autoflagellanti e quella della Carità che aveva la sua sede proprio in via San Francesco.

«La piccola famiglia francescana – scrive padre Zelante – confortata dagli illustri campioni dell’osservanza come Bernardino da Siena, Giacomo della Marca, Giovanni da Capestrano, andava di giorno in giorno ingrossandosi, irradiando attorno a sé quello spirito di mitezza e di bontà che doveva poco dopo trasformarsi in opere superbe di bene, in pacifiche rivoluzioni a vantaggio del popolo patavino. Dovunque c’era un’iniziativa buona da sostenere, una lacrima da tergere c’era un francescano; al capezzale dei morenti c’era sempre uno di loro che confortava, benediceva e pregava».

I Francescani venuti a Padova vollero appunto dedicarsi alla cura spirituale degli infermi dell’attiguo ospedale, infermi che affluivano da tutte le parti d’Europa e che, per la diversità della lingua che parlavano, venivano a mancare del conforto della parola di un sacerdote. I Francescani che provenivano da varie nationes e che frequentavano lo Studio, «zelo et fervore caritatis accensi», si rivolsero allora a Eugenio IV affinché concedesse loro la possibilità di sacrificarsi per i sofferenti. Il beneplacito apostolico fu concesso nel luglio 1444 ed essi entrarono nell’ospedale e vi rimasero per più di tre secoli.

Un altro segno della stima che circondava in questo tempo i Francescani di Padova, non esclusi quelli del Santo, si può dedurre da una decisione che la Magnifica comunità di Padova prendeva all’unanimità, il 9 aprile 1450, incaricando i deputati ad utilia a chiedere al doge di Venezia la conferma dello Statuto per il quale, il 4 ottobre, giorno di San Francesco d’Assisi, doveva considerarsi festivo. Il 2 agosto dello stesso anno il Senato ratificava lo statuto, ordinando che fosse inviolabilmente osservato.